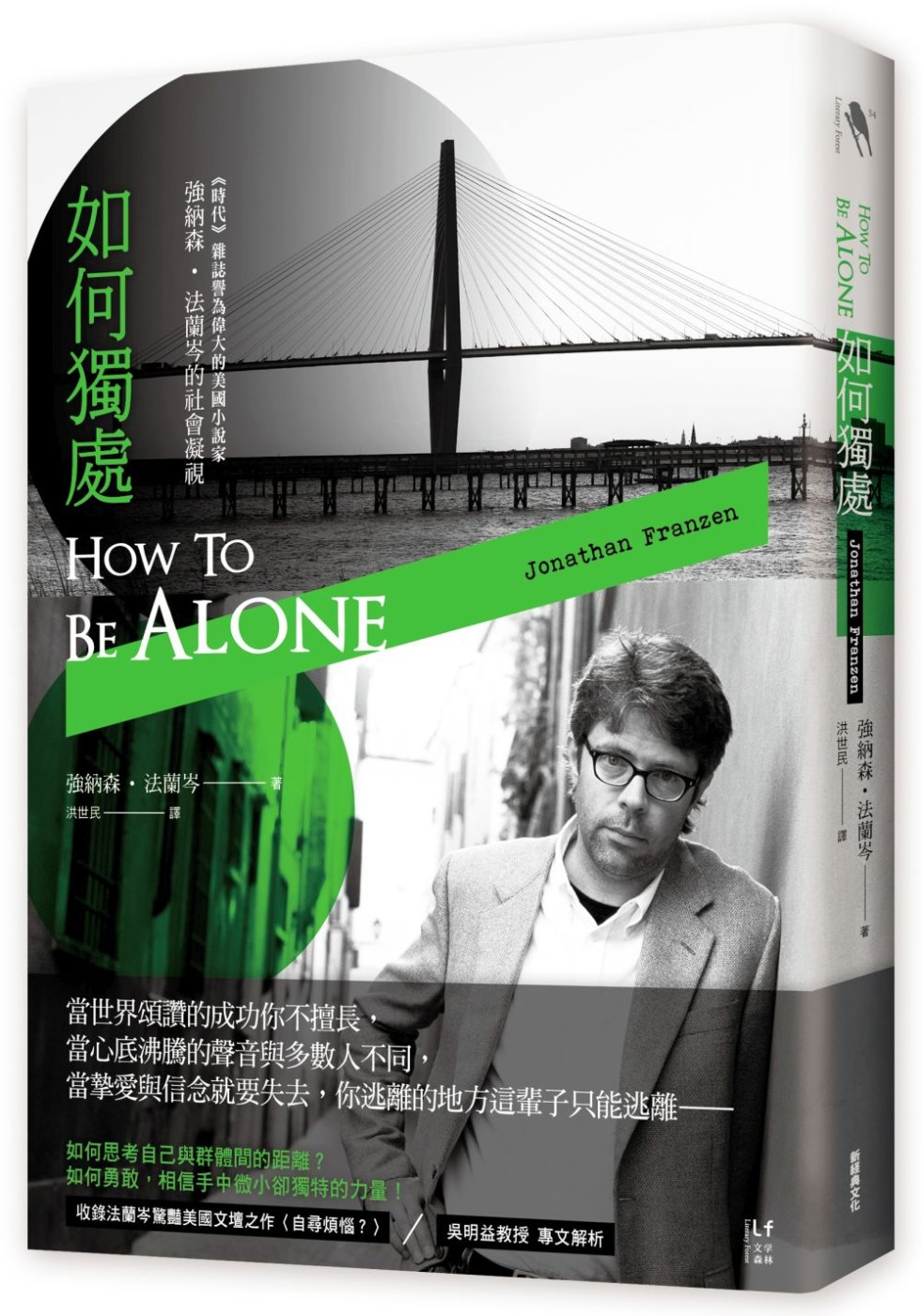

書名:如何獨處

作者:強納森‧法蘭岑

出版:新經典文化

Isbn:978-986-5824-13-6

───

會看這本是因為我曾看過這位作者的小說《自由》(以前有貼過書摘唷)

很有意思的是,自由裡很大的篇幅是繞著男女主角破碎的婚姻關係轉,而作者又在這本書裡提到他和他太太離婚。我自己對這種事實和虛構故事重疊的小小交點總是覺得有趣(雖然有可能事實上毫無關係)

另,這本書的其中一個章節《控制單位》,在描述科羅拉多州的一所監獄、作者參觀監獄的經驗、監獄與當地居民的關係等內容,這一章我沒有抄,因為這一章帶給我的那份難以言說的感覺是來自於整篇文章。這讓我想起我曾有次參訪過一間監獄,無論是監獄本身的結構、獄中犯人觀看來訪者的表情、或驚人的窄小的囚房,都給我相當強烈的壓迫感。

雖然我可以假掰一下參觀監獄後的感想,說些人權和人該不該如此被對待叭啦叭啦,但那個時候其實我只有一個想法:「我絕對不要坐牢,因為我死都不想被關在這種地方(囧)」

在這裡可提出的思考點是,(假設)有部分的人會犯罪並進入監獄,是因為社會結構(處於經濟、地位、種族、性別歧視等弱勢)造就,那麼監獄該是一個什麼樣的地方?是一個懲罰的場所(讓人覺得死都不想進去)?亦或有其他可能?

D*

───

p.38-39

這一晚算是典型的阿茲海默症之夜。因為孩提時代很早就學會社交禮儀,阿茲海默症患者在記憶毀損後,仍保有表現禮貌和含糊說出親切詞宇的能力。父親能應付哥哥(勉強算是)的佳節賀電並不奇怪。重點是接下來晚餐後在養護所外面發生的事。當妻跑進養護所拿老人椅時,坐在我身邊的父親看著他即將再次進入的門,「如果還要回來,」他用清楚、有力的聲音告訴我:「不如不曾離開。」這不是意思含糊的句子,它完全符合眼前的狀況;強烈傳達出他意識到更大的困境,也知道過去和未來的關係。他在要求,不要再把他拖回意識和記憶的痛苦中。當然,感恩節隔天早上、以及其他我們來探望的日子,他就跟之前一樣瘋癲,話語是胡亂拼湊的音節,身體像躁動不安的連枷。

大衛‧申克認為,阿茲海默症最重要的「意義之窗」在於它滅緩了死亡的速度。申克將阿茲海默症比作稜鏡,將死亡涉入各部件原本緊密結合的光譜──自主權之死、記憶之死、自覺之死、性格之死、肉體之死;他同意最常用來描述阿茲海默症的比喻:他的悲傷與戰慄,源於受害者的「自我」早在肉體死亡前就已凋敝。

在我看來這大部分正確。父親心跳停止之前,我已為他哀悼多年。然而,細想他的故事時,我不禁懷疑死亡是否真能那樣分割;對於自我,記憶和意識是否真有這麼穩固的所有權。在他失去了理應擁有的「自我」兩年後,我仍無法停止尋找意義,也一直在尋找意義。

他顯然十分固執的意志力尤其令我吃驚。我不由得相信,他在養護所外強打起精神、向我做出那個要求時,用的是身體裡某種僅剩的自我控制,是否種保存於意識和記憶裡的精神力。我也不得不相信,他隔天早上的崩潰,一如住院第一晚的崩潰,是意志力豎起了白棋,是棄守,是無法面對難以忍受的情緒,轉而擁抱狂亂。

p.66

《絕望的人們》將破碎的婚姻與破碎的社會秩序畫上等號,正好說道我在那年一月經歷的混沌地帶。我的婚姻破裂究竟是好事,還是可怕的事?我感受到的憂鬱是我的靈魂生病導致,還是社會生的病施加於我?知道身邊有人跟我深受同樣的苦,還在遠方看到光亮(福克斯的疏被出版了、被收藏了;以至於我隨意從架上抽本書,就能從中找到陪伴、慰藉和希望),這感覺,猶如宗教的恩典。

(中略)

在電子民主時代,身為厚顏無恥的菁英、書面用語的化身和真正孤獨的男人,他屬於瀕臨絕種的動物,與一切毫不相干。數百年來,印小說用的墨水在饒富意義的敘事裡確立了性格不同、各有主觀的個體。蘇菲和奧圖在臥室牆上瞥見得那團預言性的黑漬,代表的是文學真正意圖的崩解。

p.74

社會小說衰微的一大顯著原因,是現代科技遠比社會小說更有社會教化的影響力。電視、廣播和照片都是生動而即時的媒體。在《冷血》之後,報章雜誌也成了饒富創意的小說替代品。由於掌握大批觀眾,電視和雜誌因而能迅速蒐集大量資訊。嚴肅小說的作者很少負擔得起快速往返的新加坡之旅,或像《急診室的春天》和《紐約重案組》等電視連續劇那樣,延攬大批專業顧問為其真實性背書。資質平凡又想描述非法移民困境的作家,若選擇小說做為媒介就很蠢;想攻擊感性氾濫現象的作家也是。連我母親都因為太常聽到而反感的《波特諾伊的怨訴》,或許是最後一部會出現在鮑伯‧杜爾的雷達上、被他視為「墮落的夢靨」的美國小說。現今的波特萊爾們都是嘻哈藝術家。

小說,就本質上來說是孤獨的:獨立撰寫,閱讀也是單獨進行。

(中略)

為了明正言順地要求我們注意,大眾文化及資訊的機構不得不每天、甚至每小時提供「新」的東西。雖然出色的小說家不會刻意挖掘趨勢,但很多人覺得有責任關注當代議題,然而,他們此刻面對的文化,幾乎所有議題都會在差不多的時間內枯竭,再也引不起關注。如果有哪位作家想說一個從一九九六到九七年都是用的社會故事,她可能發現自己再也找不到穩固的文化標的。在她創作小說期間能反映現實的物事,到小說寫完、修改、出版、上市、被讀者讀到時,九成九已經過時。

p.79

這裡,我們確實面臨著幾乎整個嚴肅藝術的廢退問題。假設「痛苦」(我們每個人都不是宇宙中心的痛苦、我們的慾望數量永遠超過達成方式的痛苦)

界定了人是不是真正活著,假設宗教和藝術是從歷史觀點來看,比較被人類喜愛的痛苦撫慰方式,那麼,當科技和經濟體系、甚至商業化的信條都高度發展,到足以讓我們每一個人都成為小我選擇與滿足的宇宙中心時,藝術會發生什麼事?例如,對於帶刺的粗劣舉止,小說的回應方式是讓它們滑稽可笑;讓讀者和作者一起笑,不再因刺痛而感到孤單。這不是件容易事,需要下一些工夫。但如果社會體系從一開始就為你省去針刺之苦──過濾你的電話、靠數據傳輸來社交、用金錢決定一切的私人企業世界(員工得必恭必敬,否則飯碗不保),小說還有社會任務需要達成嗎?

p.89

海斯在訪談時發現,嚴肅讀者們幾乎「一致同意」文學「讓我變成更好的人」。她連忙要我放心,他們不是把文學當成自求多福的解決之道,「閱讀嚴肅文學會撞擊嵌在生命中的境遇,讓他們非處理不可。而在處理的同時,他們更深刻的了解自己,也更能承受無法完全預期人生的無力感」。讀者們一再告訴海斯同一件事:「閱讀讓我維持某種扎實感──道德和智識的完整。『扎實』不只是『這本書很有份量』的意思,而是讀那本書讓我變得扎實。」海斯補充,這種扎實感很常透過言詞傳達,而且可以持續很久。她說:「這就是為什麼電腦無法給讀者扎實感的原因。」

海斯說,她的受訪者幾乎異口同聲地將扎實的小說描述成「公民、大眾唯一能寄予希望,處理人生道德、哲學和社會政治課題的地方,其他地方都把那些過度簡化;好比從阿卡曼儂以後,我們一直必須處理忠於家庭與忠於國家之間的衝突。但強有力的小說拒絕提供簡單的答案,拒絕把東西漆成黑與白,把人二分為好與壞,與流行心理學截然不同。」

p.90

「有個朋友一直跟我說,閱讀和寫作最終都與孤獨有關。我開始改變想法了。」

「沒錯,它是叫你不要孤立自己,」海斯說:「也叫你不要聽什麼沒有出路、沒有存在意義之類的話。意義在於持續,在持久存在的重大衝突裡。」

p.139

我看到一個視工作如命的女性,也看到一種經濟制度正在消列坎貝爾居住的城市,它碰巧正是發明現代商品市場的城市。芝加哥的郵局是舊日責任制度的遺跡,位於華盛頓的上級與它漸行漸遠。要在企業私有化的世界生存,美國郵政現在企望成為另一種媒介:在收取費用和遞送產品的效率上,要與被擁護者堅稱兼具非線性、多元性的網際網路並駕齊驅。技術資本主義是枚詭雷,永遠和我們亦步亦趨。如果它不從外拆解美國郵政,就會從內竊奪它的靈魂。美國人對郵局的依戀是純粹的懷舊,這反映出美國人的矛盾:我們的內心,其實並不喜歡我們的慾望創造出來的東西。

p.174

書是自我實現的催化劑,書是庇護所,這兩個概念是一體兩面。因為伯克茲相信,「靈性,即自我中較具反省能力的部分」,需要有讓人深思事物意義的「空間」。他認為,相較於看電影或敲鍵盤操作超文本,沉浸於小說更接近冥想狀態,而細細品味這種狀態的微妙之處,可讓他攀達巔峰。他這麼描述初次受一部小說吸引的情況:「我感覺到一股強大的拉力。鏈條已牢牢套在齒輪上,有種緊密嚙合的感覺,接著便向前滑行。」而對於矢志要解放讀者的超文本,他精練地回應:「至少到目前為止,『受制於作者』一直是閱讀和寫作的重點。作者掌控語文的資源,創造可以吸引讀者、某種程度讓讀者無法抗拒的意象。讀者翻開一本書,就是為了臣服於另一個人的創作意圖之下。」

p.251

原來,就小說與讀者的關係,我同時認同兩種截然不同的模式。在第一種福樓拜擁護的模式中,最好的小說是出色的藝術品,有辦法寫出的人應該得到不凡的榮譽,而如果一般讀者排斥這部作品,那是因為一般讀者缺乏素養;任何小說,就算只是平庸之作,都與人們能不能樂在其中無關。我們可以把它稱為「地位」模式。這種模式會激盪出天賦和藝術史重要性的相關論述。

與之相反的模式是,小說,代表著作家和讀者之間的契約,由作家提供能帶給讀者愉快經驗的文字。因此,寫作需要平衡自我表達和團體交流,不論那個團體是《芬尼根的守靈夜》的書迷還是芭芭拉‧卡德蘭的粉絲。每一名作家最早都是某個讀者群的成員,而閱讀和撰寫小說的終極目的是為了維繫一種連結感、抵抗人類存在的孤獨;因此一本小說唯有在作家能維持讀者的信任時,才會獲得讀者的青睞。這叫「契約」模式。這裡講究的是一種愉悅和心領神會。我母親一定會喜歡。

在「契約」模式的追隨者眼中,「地位」那群人是傲慢自大、把鑑賞力掛在嘴邊的菁英。相反地,對由衷信仰「地位」模式的人來說,「契約」是媚俗、是在美學上妥協,是文學領域中相互競爭的子社群的大雜燴。當然,就某些小說而言,兩者的差異沒那麼重要。《戰爭與和平》、《歡樂之家》,你說他們是藝術,我說他們是娛樂,我們都會翻開來讀。但當讀者找到一本困難的書,這兩種模式就有天壤之別。

留言列表

留言列表