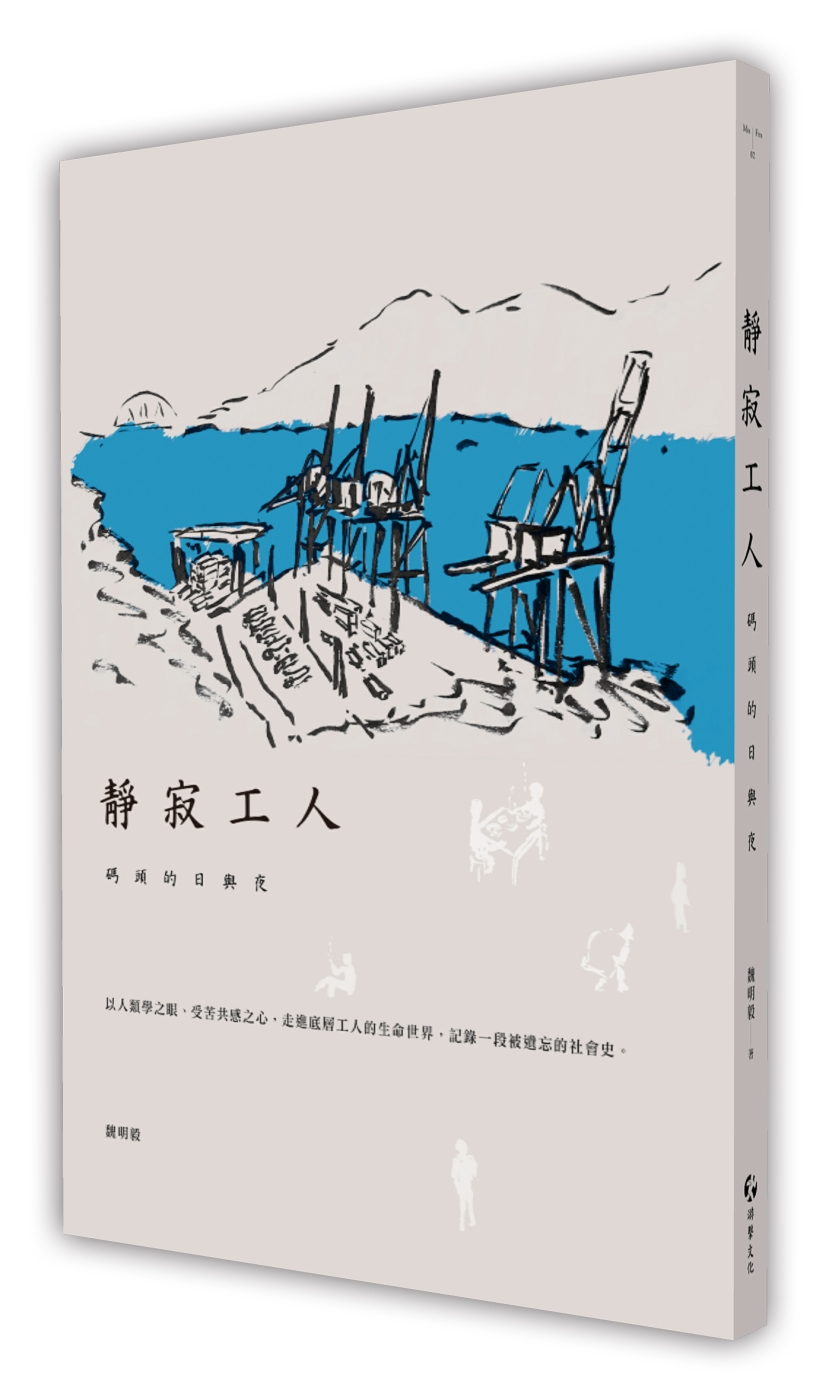

書名:靜寂工人:碼頭的日與夜

作者:魏明毅

Isbn:978-986-92364-4-7

出版:游擊文化

───

內容簡介:

以人類學之眼、受苦共感之心,

走進底層工人的生命世界,記錄一段被遺忘的社會史。

「不讓妳傷心的人類學,就不值得從事。」——《傷心人類學》

「我也完全不知道在『那裡』該『如何讓自己像個人類學家』。」——《泰利的街角》

這是一本關於跨國供應鏈肆虐、新自由主義浪潮席捲、港口男人勞動風雲、茶店女性作伴文化、生命陷落及底層困境的「傷心民族誌」。書中的主角包括被國家拋棄的碼頭裝卸工人、入不敷出的貨櫃車司機、慘澹營生的攤車小販、飽經風霜的茶店阿姨仔,以及失語無能的失格父親。若要凝視這些如深淵般的生命圖像,得讓目光回望島嶼過往半世紀的「發展」軌跡。

1956年,美國Sea-Land運輸公司的Ideal X號貨輪載運貨櫃啟航,開啟了貨櫃海運時代。1972年,基隆港務局首次設置貨櫃碼頭與裝卸設施。1984年,基隆港躍升為世界第七大貨櫃港。1999年,基隆港棧埠作業民營化。2016年,基隆市歡慶建港130週年,該年為世界海運貨櫃發展60週年。在上述扼要片段的主流編年記事底下,有什麼重要的社會史細節遭到忽視?又有哪些人被抹除了真實活過的痕跡?這些正是《靜寂工人》試圖呈顯與回應的。

本書作者魏明毅帶著同理之心和人類學之眼,以身為度,與田野報導人同行在基隆港的東西碼頭岸上、同處在簡單陽春的候工室裡、同坐在密閉侷促的貨櫃車內,並隨著他們的腳步進出不同的食肆與茶店。側耳傾聽他們的娓娓敘說,且聽出他們沒能說出口的喑啞之聲。然後,以筆一字一句刻劃這些暫時隱沒容貌、以化名現身的人物,記下他們在碼頭內外的日日夜夜。

魏明毅筆下堅毅認命的清水嫂、自嘲無能的李松茂、沉默寡言的阿順、夜夜喝著酒水的李正德、渴望「說」與「被聽」的王家龍、善體人意的茶店經營者陳女士等人,所交織出的生命世界,曾經是那麼絢爛豐富,如今卻顯得黯淡無光。這些故事的主人翁面對際遇變遷和生命苦境,總是自嘆命運捉弄且歸咎自身無能,但魏明毅不懈地叩問社會性受苦的緣由,在她的抽絲剝繭、細細爬梳下,個中道理逐漸浮現檯面……。

雖然我本來就會找人類學的書來看,但碼頭工人真的是我完全沒想到會接觸的類型,會看到這本全然是被某書獎推到。因此有意外接觸新知識的驚喜~XD

書籍內容描述了基隆碼頭的興衰史,以及圍繞著碼頭的人們的生命故事,夾雜著個人生命和現實框架。基隆不算離我非常遠,書本描述的時代也是,但由於我對那些情景的陌生,真有著那麼近、那麼遠的感慨。

在第五章的學術論述結束後,後記用了很短的篇幅描述兩位書中人物的片刻生命,那時真有種很淡的苦味從身體深處緩緩爬深到嘴上的苦澀感。儘管微小如此,困境如此,生命依舊在繼續。

D*

───

p.64

每當聊起以前求助無門的景況,六十八歲的清水嫂總是兩手緊緊握拳說:「我當時在心裡面告訴自己,就是要靠這雙手走出一條路來。」這條路,指的是一九五○到八○年代,她與一群女性前後決意跟著崗哨內的丈夫,跨進國際貨船所拖曳出的黑夜白晝,配合碼頭上那群千百個男人的飲食作息,以一爿擔攤餵養家中老少的口,想方設法用雙手硬是多少擠出點餐桌上的米飯來。

p.86

幾位現年七十歲上下的碼頭朋友告訴我,當時既為了提攜家鄉親人,也為了方便管理,各班的班長通常都回到老家,透過鄰里親屬裙帶募集工人,致使碼頭依不同家鄉而各自形成關係網絡。其中以來自三個地方的工人數最為龐大,在碼頭上分別稱為宜蘭幫、鹿港幫與清水幫;接著從一九五六年開始,港務局與碼頭運送業職業工會開始合辦碼頭裝卸人員養成班,擴大召募與培訓裝卸工人,依個人在養成班的成績表現,由班導師在其畢業後分發到碼頭上。養成班的招生對象限定為原本碼頭工人的子弟,使得這群來自外地的碼頭苦力,愈加形成自外於基隆當地住民的關係網絡,並在之後於碼頭上逕自形成屬於自己特有的社會生活與生命世界。

p.99

一九六○年代,歐美運輸業開始發展以巨型包裝方式運送貨物來降低營運成本,國際航線上的貨船業隨之貨輪化。當第一作用來裝卸貨櫃的橋式起重機矗立在港口碼頭上時,在碼頭貨輪邊的不再是一群群或徒手或開堆高機裝卸各式散裝貨物的苦力,而是一架架高達十層樓高的巨型橋式機,以及一輛量川流的大型貨櫃拖車。

碼頭上運輸工具的改變,已然警示預告著絕大多數徒手工作的苦力,即將被揮下全球勞動線。當機械在一九七○、八○年代逐漸承擔了碼頭上大部分的吃重裝卸作業,苦力便不再是一份不能喘息、極度負重的「苦力」工作。巨變前夕的港城反而更顯繁華,像是曇花即謝之前的恣意綻放。

p.125

相較於基隆碼頭工人所說,男人與紅燈戶女性之間是暫時性的交易關係,當這群男人走出碼頭哨亭、拐向鐵路街仔、拉開茶店仔大門時,他們內心所想望的並非女人的身體,而是阿姨仔坐下來時所帶來的「作伴」之感:在那樣的空間場景,與那般能聽、能談的人在一起,那是關於男人曾經被看見甚或敏感地被看顧的記憶。

不論對男人或阿姨仔來說,即使初始連結關係的起心動念是緣於交易,但當交易的意念夾雜了彼此未必覺察到的額外的內在渴望時,男人在此間所意圖以金錢換來的,既不是感官上的獵豔,也不是生理上的快意滿足,而是他們未說出口對「伴」的隱微渴望。

這些種種,讓碼頭工人輕易地將因買賣而熟悉的阿姨仔劃入「朋友」的領域,而宣稱紅燈戶與茶店仔之簽有著清楚的區別。在碼頭工作所框架出的特殊時空結構裡,他們、碼頭上的同事及她們,三者共同滙聚出以「情感」為基底的工人社會關係網絡,在基隆港口岸邊、自外於當地住民,形成特殊的碼頭勞工情感樣貌──彼此為伴。

p.161

他說這些話時,彷彿他的現時處境完全源於自己、怪不了任何人,與跨國企業的極度追利或國家的失格棄守全然無關;我聽見他對自己及其生命世界暗自下了結論。當李松茂對自己比著小指、說著這樣的話時,是我在田野期間感到最難受的時刻。

然而,這並非單一而獨特的時刻。李松茂重新詮釋自己作為一名碼頭工人的敘事,與其他大部分碼頭工人在言談中不經意提及「我們工人」,所共同顯露的是相似的知覺,那是集體下墜至底層、陷落無以遁逃的失能(感)。

雖然他們口裡說的總是「我們工人」,但實際上,當這群男人被推落時,深切身處其中的並不是「我們」,而是一隻隻的孤鳥。

p.206

苦難的型態究竟是什麼模樣?苦難是否牽繫著人如何界定自己?當工人對著自己比小指時,那代表什麼樣的生命世界?工作之於個人,是否僅僅意謂獲得一份報酬?當工人由「我們」被剝離成為「我」時,如果所意謂的不是獨立而是孤立,那又是什麼樣的人生處境?如今,基隆這座港城想善待的是誰?如果不是「底層」勞工,那會是白領或「中產階級」嗎?新自由主義所賦予的自由,到底是給「誰」的自由?

留言列表

留言列表