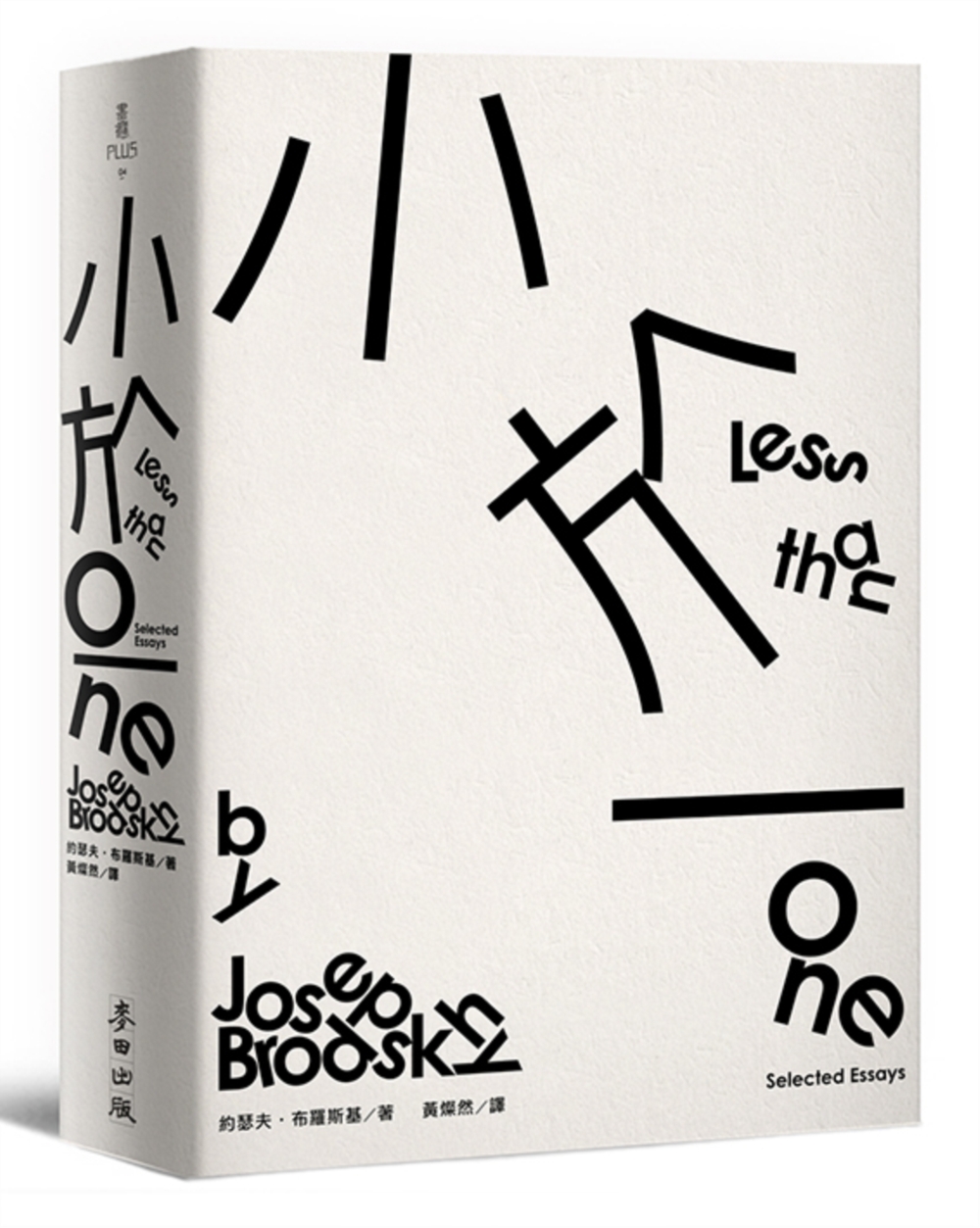

書名:小於一(Less Than One:Selected Essays)

作者:約瑟夫•布羅斯基(1940—1996)

譯者:黃燦然

ISBN:9789863447757

出版:麥田

---

內容簡介:

有兩種作家。第一種無疑是大多數,他們把人生視為唯一可獲得的現實。這種人一旦變成作家,便會鉅細靡遺地複製現實;他會給你一段臥室裡的談話,一個戰爭場面,家具墊襯物的質地、味道和氣息,其精確度足以匹比你的五官和你相機的鏡頭;也許還足以匹比現實本身。闔上他的書就如同看完一部電影:燈光亮起,於是你踏出電影院,走上街頭,讚賞彩色電影技法和這個或那個明星的表演,你甚至可能會跟著開始模仿他們的口音或舉止。第二種是少數,他把自己或任何別人的生活視為一種測試某些人類特質的試管,這類特質在試管裡極端禁錮狀態下的保持力,對於證明無論是教會版還是人類學版的人類起源都是至關重要的。這種人一旦成為作家,就不會給你很多細節,而是會描述他的人物的狀態和心靈的種種轉折,其描述是如此徹底全面,以致你為沒有親身見過此人而高興。闔上他的書就像醒來時換了一個面孔。

——約瑟夫‧布羅斯基

《小於一》是約瑟夫‧布羅斯基的第一部散文集,展現了他對文學、政治和歷史等各領域的全面興趣。從最廣泛的意義上講,《小於一》是一部知識分子的自傳。

本書收錄了布羅斯基評論詩歌、詩學,以及卓越的散文作品,在〈哀泣的繆思〉中,他稱傳奇女詩人阿赫瑪托娃是整個俄羅斯民族的象徵;〈鐘擺之歌〉談希臘詩人臘卡瓦菲斯(Constantine Cavafy)與古希臘史與宗教間的關係;〈在但丁的陰影下〉深入賞析義大利作家、一九七五諾貝爾文學獎得主歐金尼奧.蒙塔萊(Eugenio Montale)的詩集。

以〈文明的孩子〉談他稱之為「俄羅斯最偉大詩人」的奧斯普.曼德斯坦(Osip Mandelstam),卻以更細緻感性的文字談論曼德斯坦的遺孀娜傑日達.曼德斯坦(Nadezhda Mandelstam)。從奧登(W. H. Auden)的〈一九三九年九月一日〉談論這位對他影響深遠的詩人,再以〈取悅一個影子〉娓娓道來奧登在他流亡時期給予的支援與知遇之恩。

〈自然力〉舉重若輕點出杜斯妥也夫斯基之不可撼動——「使杜思妥也夫斯基變成偉大作家的,既不是他的題材那不可避免的錯綜複雜,甚至也不是他心靈獨特的深度和他同情的能力,而是他所使用的工具,或毋寧說,他所使用的材料的組織,也即俄羅斯語言。」

;〈濤聲〉從德里克.沃爾科特(Derek Walcott)的作品拆解文字如何形塑異鄉與殖民;〈一首詩的註腳〉一行行、一句句談瑪琳娜.茨維塔耶娃的《新年賀信》是如何埋藏了她對里爾克(Rilke)的情感與悼亡。〈空中災難〉描述文學創作受到政治惡意的打壓摧殘,就連一篇畢業典禮致詞,如今讀來也警醒如當頭棒喝。

不可避免,《小於一》中也談到了歷史與政治。〈一座改名城市的指南〉追溯「聖彼得堡」成為「列寧格勒」的身世;以深沉不失反諷的口吻寫下〈論獨裁〉;〈逃離拜占庭〉從他走訪伊斯坦堡反思歷史政權的流變與歐洲文學沿革……

本書是對歷史和當今時代的深刻沉思,也是一部私人回憶錄。用以作為書名的〈小於一〉和壓卷之作〈一個半房間〉,是布羅斯基為自己的故鄉城市和雙親譜寫的頌歌——或者說哀歌。

連假來努力看厚書了~

這本書實在很難說清楚……我很高興看到譯者也坦承,有幾篇長文就連他一開始看都難免感到漫長繁瑣。也因為這本書很多篇幅都在評作者/作品,那些作品我大多陌生,因此更難親近。

但我也真真確確地被很多句子打動,像是《取悅一個影子》,作者談W.H.奧登,談兩人的相處,感受到原來心靈會如何地接近另一顆心。還有作者運用文字的能力,清晰且直指核心,更讓人驚訝的是那種將語言高於一切的確信。

總的來說,這樣的一本書能被翻譯、出版,然後我能讀到,實在是一件幸運的事。

D*

---

p.40

我猜,這個小小的、後來稍大的軀殼裡,總有某個「我」,而在軀殼外則圍繞著正在發生的「一切」。在軀殼裡,那個被稱為「我」的實體,則永遠不變,也遠遠沒有停止觀察外邊發生的事情。我不是試圖暗示裡面有珍珠。我想說的是,時間的流逝並不怎麼影響那個實體。獲得低分,操作一台銑床,在審訊時遭毒打,或在教室裡大談卡利馬科斯,在本質上是一樣的。這就是為什麼當你長大成人,發現你正在應付被假設要由成年人處理的任務時,你不能不感到有點驚駭。一個孩子對父母控制他感到不滿,與一個成年人面對責任時的恐慌,在本質上是一樣的。你不是這些人之中的任何一個;你也許是小於「一」個。

p.53

歷史無疑注定要重複自身:畢竟,歷史如同人,沒有很多選擇。但是,當你在與彌漫於諸如俄羅斯這樣一個陌生王國的特殊語義學打交道時,至少有一點你是可以告慰自己的,也即意識到自己正變成什么東西的受害者。你會被自己的概念性和分析性習慣累垮--即是說,用語言來解剖經驗,從而使你的心靈無法得益於你的直覺。因為,一個清晰的概念固然美,但它永遠意味着意義的簡化,把鬆散的兩端切掉。而鬆散的兩端在現象世界卻是最重要的,因為它們互相交織。

p.111

學年一般結束於五月底白夜抵達這座城市的時候,這些白夜將在整個六月份持續。白夜是指太陽只離開天空一、兩個小時的夜晚,這種現象在北緯地區是很常見的。那是這座城市最神奇的時刻,你可以在凌晨兩點讀書寫作而不需要燈光,建築物沒有陰影,屋頂環繞着金光,看上去就像一套脆弱的瓷器。周圍是如此安靜,你幾乎可以聽見一支湯匙在芬蘭掉落的叮噹聲。天空染上了透明的粉紅色,亮得河流那淺藍色的水彩幾乎無法反映它。那些橋則被吊起,彷佛三角洲中的諸島嶼鬆開它們的手,並開始慢慢漂流,拐入主流,朝着波羅的海游去。在這樣的夜晚,很難睡得着覺,因為光太猛,也因為任何夢都比不上這種現實。人不會投下陰影,像水。

p.143

哀歌

我精通離別這門偉大技藝,

在披頭散髮的深夜的懇求中。

牛群嚼口糧時的那些拖延,

守望的城市眼瞼的最后緊閉。

而我敬畏午夜雄雞的高鳴,

當我背負旅人冤枉的重袋,

噙着淚水凝視遠方,

而女人的哀泣是繆斯的歌聲。

誰能從聽見生離這個詞

探知其中包含的死別,

公雞的驚叫好像是預兆,

當燭光扭曲廟堂的柱廊;

為何在某個新生活、新時代的黎明,

當牛群在圍欄裡嚼口糧,

那只警醒的雄雞,新生活的預報員,

會在城牆上撲拍破損的翅膀。

而我愛慕精紡紗線的行為:

梭子穿引,紡錘嗡嗡;

看那年輕赤足的德莉雅,比天鵝的絨毛

還勇敢,看她如何直接滑入你的懷抱!

啊,我們生命那可悲的粗糙布料,

我們歡樂的語言多麼寒酸。

發生過的事情,變成後來發生的事情的破舊模型。

然而認出的瞬間又是多麼地甜蜜!

那又何妨:一個透明小形狀

像一張松鼠皮鋪展在

乾淨的瓷碟上;一個女孩子俯身

把那蠟細看,想知道是什麼意思。

我們的聰明並不適合思忖幽界。

蠟之於女人就像那鋼的閃亮之於男人:

我們的運氣全在戰爭中,對女人

運氣是在算命時遭遇死亡。

(奧斯普.曼德斯坦作,約瑟夫•布羅斯基英譯)

p.153

文明是不同文化被一個精神公因數觸發的總和,而文明的主要載體--從隱喻角度和實際意義上說--是翻譯。希臘柱廊漫遊至苔原生長的高緯度地區,就是一種翻譯。

p.167

她的願望成真了,她死在她的床上。這對她那一代俄羅斯人來說不是一件小事。無疑,將有些人冒出來高呼她誤解她的時代,說她落在那列奔向未來的歷史火車背後。嗯,就像她那一代幾乎所有的俄羅斯人一樣,她太清楚那列奔向未來的火車會停在集中營或毒氣室。她很幸運,她錯過了它;我們很幸運,她把路線告訴了我們。我最後一次見到她,是一九七二年五月三十日在莫斯科,在她那個廚房裡。那是下午晚段,她坐著,抽菸,在角落,在由那個高櫥櫃投向牆上的深濃陰影裡,那陰影是如此深濃,你只能看到她微燃的香菸和那雙穿透性的眼睛。其餘--方形披巾下她那細小皺縮的身子,她的雙手,她看上去就像一個巨大篝火的殘餘,像一小撮餘燼,如果你摸一摸它,就會被灼傷。

(她是指娜傑日達‧曼德斯坦)

p.173

尚有某種東西迫使杜斯妥也夫斯基把他們的生活從裡到外翻出來,攤開他們骯髒的精神亞麻布的每一個褶層和每一條皺紋;並且這也不是為了追求真理。因為他的調查結果所顯示的,不只是真理;它們暴露了生活的織物,而這織物是襤褸的。那股迫使他這樣做的力量,是他的語言那無所不吃的雜食性,它最終達到了這樣的程度,就連上帝、人、現實、罪責、死亡、無限、拯救、空氣、土壤、水、火、金錢也無法滿足它:於是它撲向自己。

p.338

這個概念是膚淺的,僅僅因為它抬高人就可以這麼說。抬高,如你所知,並不能把你抬得太遠。至多,人就可以這麼說,他性本善,制度才是惡的,來轉移重心--也即罪責。也就是說,如果一切腐敗,那不是你的過錯,而是別人的。可惜,真實情況是,人和制度都一無是處,因為至少可以說,後者是前者的產物。

p.354

Man is no center of the Universe,

and working in an office makes it worse.

人不是宇宙的中心,

在辦公室工作就更令人傷心。

(W.H.奧登作)

p.375

they lost their pride

And died as men before their bodies died.

他們失去尊嚴,

先作為人死去然後身體才死去。

(W.H.奧登作)

p.379

But should you fail to keep your kingdom

And, like your father before you, come

Where thought accuses and feeling mocks,

Believe your pain

但如果你不能保持你的王國,

並且如同你父親在你之前那樣,來到

思想發出指責和感情發出嘲弄的地方,

那就相信你的痛苦吧

(W.H.奧登作)

p.386

在那期間的某些場合,他要我直呼他的名字。我當然無法從命--不只是因為我對作為詩人的他懷着怎樣的感情,而且因為我們年齡的差異:俄羅斯人對這類事件是極其講究的。最後,在倫敦,他說:「這樣不行。要麼你叫我威斯坦,要麼我也得叫你布羅斯基先生。」這個前景聽起來是如此怪誕,我只好讓步。「好吧,威斯坦,」我說,「一切聽你的,威斯坦。」之后我們去出席朗誦會。他倚着講台,在足足半小時裡,他使房間充滿了他背熟的詩行。如果我曾經希望過時間停頓,那就是這個時候,在泰晤士河南岸那個巨大的黑暗房間。很不幸,它不停頓。儘管一年後,也即他在奧地利一家酒店逝世前三個月,我們又有機會一起朗誦。在同一個房間裡。

p.482

那一代的男人,都是非此即彼的男人。對他們那些更擅長於拿良心來交易(有時候非常有利可圖)的子女來說,這些男人常常顯得像笨蛋。一如我說過的,他們不是很有自我意識。我們,他們的子女,在成長的過程中——或者說,在自我成長的過程中——都相信世界的複雜性,相信細微差別的複雜性、弦外之音的複雜性、灰色地帶的複雜性、這個或那個之心理方面的複雜性。現在,我們已達到使我們與他們平起平坐的年齡,獲得了同樣的體形和穿着同樣尺寸的衣服,我們也發現事情全部都歸結到同樣的非此即彼,歸結到是與否的原則。我們花了將近一輩子才懂得他們似乎從一開始就知道的:這世界是一個非常粗劣的地方,並且不配更好。那「是」與「否」很完整地、一點不剩地包括了那複雜性,而那複雜性我們還在津津有味地發現和建搆,并且幾乎使我們喪失我們的意志力。

留言列表

留言列表